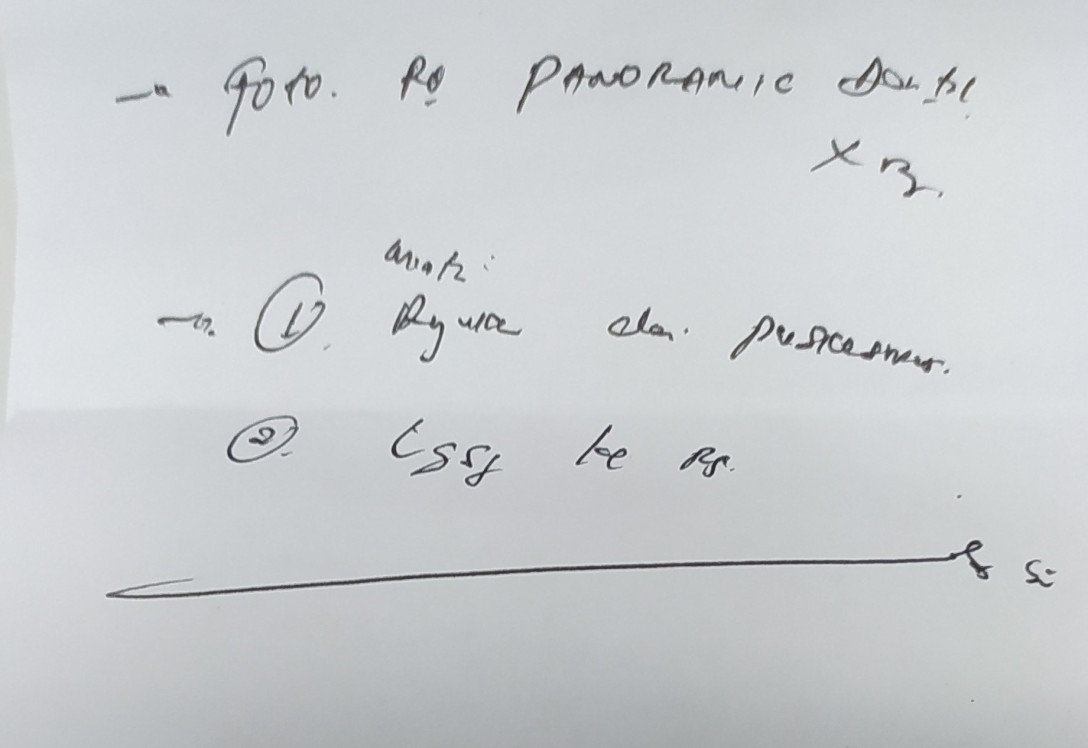

Saya perlu mendengarkan kesaksian, namun tidak ingin mendengar kesaksian yang tidak perlu.

Natal tahun ini yang bersamaan waktu dengan masa kampanye pemilu memunculkan peringatan-peringatan agar jangan sampai tempat peribadatan disisipi kepentingan politik. Tidak terkecuali di Gereja, khususnya di Papua yang mayoritas adalah umat Kristiani. Kepentingan politik bisa saja menyusup melalui sumbangan, sesi pengumuman, dan ruang kesaksian. Emang boleh?

Iman saya yang timbul-tenggelam dan kelakukan yang masih sering berjalin dengan dosa ini perlu untuk mendengar kisah hidup yang digerakkan, diubahkan, dan dipakai oleh Tuhan demi mewujudkan tujuan-Nya di dunia.

Di Ob Anggen, tempat saya mengajar dulu, kami punya kebiasaan membagikan “victory stories” atau cerita kemenangan. Beberapa kali kami harus diingatkan dengan keras agar kami jangan sampai membajak tujuan dari cerita kemenangan, yaitu menceritakan pekerjaan Tuhan, yang bisa dilihat dari pertumbuhan murid, rekan kerja, orangtua, dan siapapun juga yang terlibat dalam komunitas. Pertumbuhan itu bisa berupa pencapaian akademik, perbaikan karakter, dan atau peningkatan kualitas kerja, dari yang skalanya kecil sampai yang cukup besar sehingga dapat dirasakan oleh banyak orang. Jadi, cerita kemenangan bukan cerita untuk memuji seseorang apalagi diri sendiri. Kalau sampai begitu namanya salah kaprah.

Dalam hal kesaksian, salah kaprah juga bisa terjadi kalau kesaksian hanya melulu soal Tuhan yang “memberkati” dengan pencapaian, prestasi, kenaikan pangkat, kemenangan sewaktu lomba, atau perayaan ulang tahun. Perlu diingat, bahwa selain memberi berkat, Tuhan juga menasehati, mengajari, bahkan menegur. Ketika kita berharap sesuatu agar berjalan sesuai dengan keinginan diri, Tuhan seringkali “hanya” melihat dan mendengar lalu mengijinkan sesuatu terjadi agar kita belajar. Namun hati-Nya seperti hati seorang Bapa yang menunggu anak yang hilang untuk kembali setelah sadar akan ketersesatannya lalu mengampuninya. Tuhan juga berjanji dan oleh karena Ia setia, Ia menguatkan dengan menyertai kita dalam tantangan dan kesulitan. Tuhan mengutus, menolong, menyembuhkan, dan meN–meN–1 lainnya sampai yang paling luar biasa adalah, oleh karena Dia adalah Kasih, Tuhan menyelamatkan dan memberi harapan serta anugerah.

Mari bongkar gudang sedikit, buka memori pelajaran struktur kalimat Bahasa Indonesia.

Segala meN- meN- meN- yang disebutkan di atas kita kenal sebagai kata kerja. Dalam kalimat, biasanya, kata kerja akan menempati fungsi sintaksis “predikat” atau “P”. Predikat adalah unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat baku Bahasa Indonesia bersama dengan “subjek” atau “S”. Definisi umum dari subjek adalah “pelaku” sedangkan predikat yang kebanyakan adalah kata kerja dan atau frasa verbal seringkali menunjukkan “tindakan yang dilakukan oleh subjek”.

Kesaksian yang di dalamnya terdiri atas kalimat-kalimat ujaran, seharusnya mempunyai predikat-predikat berupa kata kerja-kata kerja yang yang menunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh si Pelaku sebagai Subjek di dalamnya. Orang yang bersaksi adalah pembicara yang oleh karena melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami “tindakan si Pelaku” baik secara pribadi maupun dari orang lain, kemudian membagikannya dengan harapan nama si Pelaku semakin dimuliakan.

Tidak ada yang salah ketika bersaksi tentang kebaikan Tuhan melalui berkat yang Ia berikan, namun jadinya khilaf kalau kebesaran Tuhan yang disiarkan hanya tentang Ia yang memberi ini dan itu.

Jadi, sekalian mengingat kembali pelajaran struktur kalimat Bahasa Indonesia, mari kita praktik membuat kalimat-kalimat dengan menggunakan kata kerja-kata kerja yang mengungkapkan semua pekerjaan Tuhan selama kita hidup di dunia ini:

menasehati; mengajari; menegur; melihat; mengijinkan; mendengar; berjanji; menyertai; mengutus; menolong; menyembuhkan; menyelamatkan; mengampuni; menguatkan; dan seterusnya …

Lalu pada akhirnya kita bisa melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada seorang Gerasa yang baru disembuhkan dari kerasukan setan Legion:

“Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah kepadamu.” (Lukas 8:39)

Selamat menyambut Natal buat yang sudah libur maupun yang masih akan kerja atau sekolah.

Ingat, yang kita sambut adalah Dia yang akan lahir di dunia, bukan si topi merah yang bagi-bagi hadiah.

Catatan kaki:

- meN- adalah cara penulisan awalan meng- yang mempunyai 6 varian ketika membentuk kata kerja aktif, yaitu men-, meng-, menge-, me-, meny-, dan mem-. ↩︎